| ���莛�R�� |

�T�@�O�h�i�����@�A�ՍϏ@�A���@�@�j�̈�ł���A

1654�N�ɗ������ꂽ�����m�B���T�t�ɂ���đn�����ꂽ���@�R�ݕ���(���s�{�F���s)��{�R�Ƃ���B

���m�̈�l�u��،o�v�̖ؔł���삳�ꂽ�S��T�t�̌Z��q�ŁA

���R�����Ɍ��т��c���ꂽ�S���T�t���J�R�Ƃ���B

�勝�R�N�i1686�j12���S���T�t�̖@�k���B�T�t�����̎u���p���A����R�[�̑�n�ɂ����Ē��v�ۏ�ՂƕS��k�J�����Ăđ�����`���̒n�ɓ�����n�����ꂽ�B

�ȗ��V��܂Ŏt���p���������A�V�ۂW�N�ȗ����Z�ɂȂ�

�Éi�Q�N�i1849�j�X���{�R�ǒ��̓����ɂ��L�בT�t���W�R���A

�����W��ƂȂ�ɗ��{���A���甪���Ђ��Č���������B

��㎛�^�ܒ����]�S�ʊJ�������B

1952�N�A��������{���������B

2016�N�A�ʔv���������B

|

| Wikipedia�u���莛�i���j�v�̃y�[�W�� |

| ���@�@�Ƃ� |

�y�R���z

1654�N�B�����g�T�t�i1592�`1673�j���n���B

�B���T�t�͖��㖖�̒����ɂ�����Սόn���̑T�@�̏d���ł��������A����̉؋��ɐ���ꗈ�������B

���̌�A����S�㏫�R�E�ƍj���R�鍑�F���i���s�j�Ɏ��̂������A���@�R�ݕ�����n�������B

�y�����̓����z

�l�Ԃ����܂�Ȃ���ɂ��Ď����Ă��镧�S���A���T�s���s�Ȃ����Ƃɂ���āA����̗͂Ō��o���A���ɂƓ��l�̋��U��̓������悤�Ƃ���B

���퐶���ɂ�����ꋓ���������āA���ɂ̐��E�߂Â��悤�Ƃ��鐸�i�i�w�́j���ꂪ��Ȃ̂��Ɛ����B

�ՍϏ@�̏@���ɖ���̔O���T���������B���T�t�̋����́A������y��O���Ȃǂ̏�y�����`�����킹�Đ����āA�O�T��v���͂������ŁA�^���ɗ���Ȃǂ̖����I�v�f���������Ă���B

�܂��A�{��̓��C�i�Ƃ�����j�ɂ���u�o�́A���̓Ɠ��̐߉ŁA�u���S�i�ڂ���j�v�ƌĂ�A���@�@�̓����I�Ȃ��̂ł���B |

| ���@�@22����b�ɂ��� |

| ���ē� |

|

| ���F��������������u�܊ρv�@�E�F���莛���u��ߓa�v |

| �����Ƃ�

���@���Q�q���A�ʌo�܂��͓njo��[�߂��Ƃ��Ď����̂��{���̈Ӗ��ł���A�u�[�o��v�Ƃ������Ă��܂��B

�����ł͂�����t�Ɂu�\�����ʌo�v�����p�ӂ��Ă���܂��̂ŁA���̏�ł̎ʌo�E�[�o�����邱�Ƃ��o���܂��B

����͌ɗ��̌��ւɂĎ�t�������܂��B

�s����@���ɂ��s�݂ɂȂ鎖������A�Q�q�̂��߂����J�����A����������ߒ����Ă����Ή��ł��Ȃ����Ƃ��������܂��B

|

|

| �\�����ʌo�F�ʌo�����Y��̏ꍇ�ł��[�o���o���܂� |

| �����ē� |

|

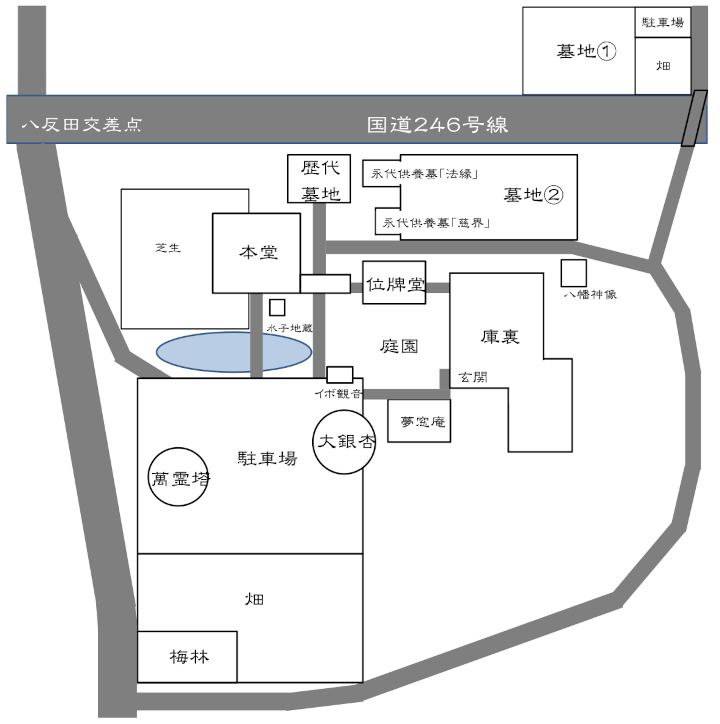

| ��ʁE�A�N�Z�X�̂��ē� |

�傫�Ȓn�}�Ō��� |

|

| �A�N�Z�X�K�C�h |

| �Ԃł��z���̕� |

| ���������ԓ����� |

�V���������ԓ����� |

�ɓ��c�ѓ����� |

| ����IC���� |

��10�� |

�������IC���� |

��10�� |

����IC���� |

��5�� |

|

| �d�ԁE�o�X�ł��z���̕� |

���C���V�����E���C�����@

�O���w���� |

��a����@

����Ȃ߂�w���� |

| �y�^�N�V�[�𗘗p�z |

�y�^�N�V�[�𗘗p�z |

| �^�N�V�[���ꂩ�� |

��10�� |

�^�N�V�[���ꂩ�� |

��5�� |

| �y�o�X�𗘗p�z |

�y�o�X�𗘗p�z |

�x�m�}�V�e�B�o�X

����Z���^�[�E�x�͕��E���� ����

�����E�o�X��ɂĉ��� |

��20�� |

����E�����z�o�X

�É���ÃZ���^�[����

�����E�o�X��ɂĉ��� |

��10�� |

| �����E�o�X�₩��k����5�� |

| �� �~�܂�Ȃ��o�X������̂Ŏ��O�Ɂ@�y������@�o�X�H���}�E�����\�z�@�Ŋm�F���Ă������� |

|

���莛�ւ̒n�}�����䗘�p��������

�����炩�������Ă�������

|

|

���ݒn

��411-0934

�����x���S�������E386

�d�b�ԍ��@055-986-1411

|